Die deutschen Mitglieder des Euclid-Konsortiums haben maßgeblich zur Erstellung des ersten großen Datensatzes der Mission beigetragen, den die Europäische Weltraumorganisation ESA nun veröffentlicht hat. Die Daten umfassen beeindruckende Aufnahmen sogenannter tiefer Himmelsfelder mit insgesamt 26 Millionen Galaxien. Bei vielen sind feinste Strukturen zu sehen. Zudem bestimmten die Forschenden die Form und Entfernung von mehr als 380.000 Galaxien – ein eindrucksvoller Meilenstein.

Euclid ist ein Weltraumteleskop mit einem außergewöhnlich großen Gesichtsfeld, das in einer einzigen Aufnahme einen 240-mal größeren Bereich erfasst als das Hubble-Teleskop. Es liefert zudem eine hervorragende Bildqualität sowohl im sichtbaren als auch im infraroten Lichtspektrum.

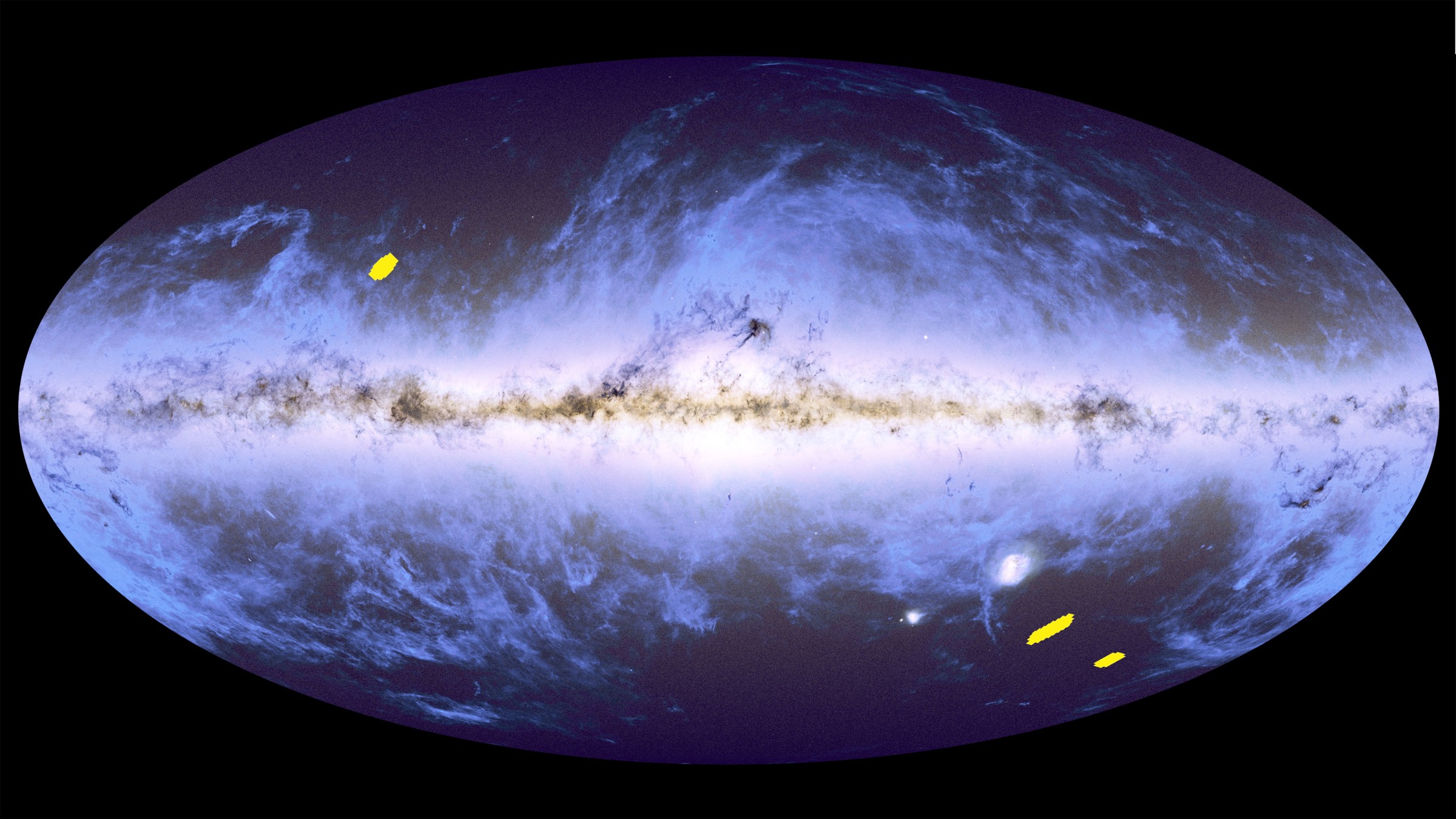

Der Himmel im galaktischen Koordinatensystem

In der Mitte des Bildes ist die Ebene unserer Milchstraße zu sehen, wo sich die meisten Sterne unserer Galaxie befinden. Die gelben Flecken zeigen die Regionen, in denen Euclid seine beeindruckenden Aufnahmen der sogenannten tiefen Felder aufgenommen hat.

© ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA; ESA/Gaia/DPAC; ESA/Planck Collaboration

Die Daten decken ein riesiges Himmelsgebiet durch drei Bilder ab, die jeweils aus Einzelaufnahmen bestehen. Sie beinhalten zahlreiche Galaxienhaufen, aktive galaktische Kerne und veränderliche Phänomene. Diese ersten Durchmusterungsdaten sind eine wahre Fundgrube an Informationen für Forschende, die damit einige der faszinierendsten Fragen der modernen Wissenschaft angehen können. Mit Euclid können Astronominnen und Astronomen die kosmische Geschichte und die unsichtbaren Kräfte erforschen, die das Universum formen.

Das optische Design und die präzise Ausführung der Optik setzen neue Maßstäbe für Bildschärfe und Kontrast.

Frank Grupp

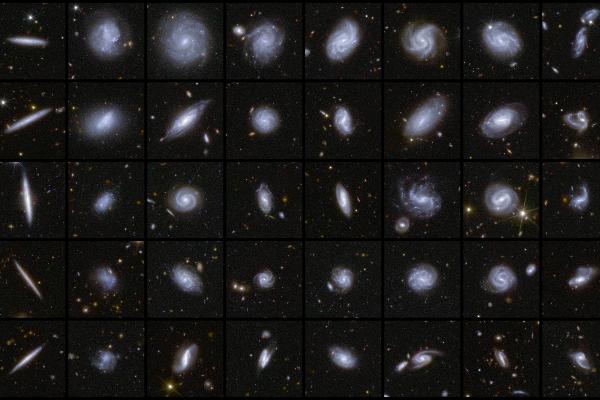

Vielfalt der Galaxien

Die Zusammenstellung zeigt Beispiele für Galaxien in verschiedenen Formen, die alle von Euclid bei seinen ersten Beobachtungen der Deep-Field-Gebiete aufgenommen wurden. Im Rahmen der Datenveröffentlichung veröffentlichte das Euclid-Konsortium einen detaillierten Katalog von mehr als 380.000 Galaxien, die nach Merkmalen wie Spiralarmen, zentralen Balken und Gezeitenschweifen klassifiziert wurden, die auf verschmelzende Galaxien schließen lassen.

© ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, Bildbearbeitung: M. Walmsley, M. Huertas-Company, J.-C. Cuillandre

Entscheidende Beiträge aus Deutschland

Besonders beeindruckt Euclid mit seinen Eigenschaften bei der Beobachtung im Infrarotlicht. Das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching bei München und das Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg lieferten für diesen Bereich entscheidende Komponenten. Das Infrarotlicht durchläuft vier Linsen, einen Filter und einen Strahlteiler. Dennoch erzielt Euclid einen außerordentlich hohen Kontrast. „Die Anforderungen an die Vermeidung von Geisterbildern werden um das Hundertfache übertroffen. Das optische Design und die präzise Ausführung der Optik durch das MPE und das MPIA setzen neue Maßstäbe für Bildschärfe und Kontrast“, sagt Frank Grupp (LMU/MPE), der die Entwicklung der Nahinfrarot-Optik leitete.

Ferner trägt das MPE zur Erforschung der Galaxienentwicklung bei. „Wir haben einen Katalog mit über 70.000 spektroskopischen Rotverschiebungen aus verschiedenen Himmelsdurchmusterungen zusammengestellt und mit den Euclid-Daten verknüpft“, erklärt Christoph Saulder, der diesen Teil des Projekts leitete. „Damit lassen sich die Entfernungen präzise bestimmen und zahlreiche Galaxien sowie Quasare in den hochaufgelösten Euclid-Bildern eindeutig identifizieren. Der Katalog bildet eine wichtige Grundlage, um diese Objekte, ihre Verteilung und ihre Eigenschaften besser zu verstehen.“

„Wir verwenden die neuen Daten, um die Techniken zur Messung der optischen Verzerrung auf kosmischen Skalen und zur Kalibrierung der Rotverschiebung zu testen. Diese Methoden wenden wir später auf die viel größeren Euclid-Datensätze an, um das wichtigste wissenschaftliche Ziel zu erreichen – die Präzisionsmessung der dunklen Energie“, sagt Hendrik Hildebrandt von der Ruhr-Universität Bochum. Er leitet das Schlüsselprojekt zur Messung der kosmischen Scherung und die Arbeitsgruppe zur Kalibrierung der Rotverschiebung.

Euclid-Aufnahme des sogenannten Deep Field South

Ein Meer von Galaxien in vielen verschiedenen Formen und Größen, die in alle Richtungen ausgerichtet sind und von denen viele Spiralarme aufweisen. In der unteren Bildmitte etwa ist eine große, nahe gelegene, frontale Spiralgalaxie zu sehen.

© ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre, E. Bertin, G. Anselmi

Verbesserte Identifizierung

Zudem haben Forschende der LMU Methoden zur Identifizierung und Charakterisierung von Galaxienüberdichten getestet, ein entscheidender Schritt bei der Rekonstruktion der großräumigen Struktur des Universums. „Unsere Methoden zur Aufspürung von Galaxienhaufen sind der Schlüssel zur vollständigen Auswertung von Euclids riesigen Datenmengen“, sagt LMU-Wissenschaftlerin Barbara Sartoris. „Sie verbessern die Identifizierung von Haufen und tragen zu einem tieferen Verständnis der kosmischen Strukturbildung bei. Gleichzeitig helfen sie, bisher unerforschte Bereiche im nahen Infrarot mit einer statistisch signifikanten Auswahl von Objekten zu erkunden.“

Unsere Methoden verbessern die Identifizierung von Haufen und tragen zu einem tieferen Verständnis der kosmischen Strukturbildung bei.

Barbara Sartoris

Weltraumteleskop Euclid liefert erste Testbilder

Weiterlesen

Dem kosmischen Netz in Euclids tiefen Feldern auf der Spur

Euclid hat die drei Gebiete am Himmel untersucht, die schließlich die tiefsten Beobachtungen seiner Mission liefern werden. Nach nur einer Woche und lediglich einer Abdeckung pro Region hat Euclid bereits 26 Millionen Galaxien entdeckt. Die weitesten von ihnen sind bis zu 10,5 Milliarden Lichtjahre entfernt. Die Felder erstrecken sich über eine Fläche, die mehr als dem 300-fachen des Vollmonds entspricht.

Für die Erforschung der kosmischen Geheimnisse vermisst Euclid mit seiner hochauflösenden Kamera für das sichtbare Licht (VIS) präzise die verschiedenen Formen und die Verteilung von Milliarden von Galaxien. Das Nahinfrarot-Instrument (NISP) ist dagegen für die Bestimmung von Galaxienentfernungen und -massen unerlässlich.

Das MPE war für den Entwurf und die Konstruktion der Nahinfrarot-Optik des NISP verantwortlich. Entscheidende Aufgaben bei der Kalibrierung von NISP übernimmt wiederum das MPIA. „Ingenieure und Wissenschaftlerinnen des MPIA entwickeln und pflegen den gesamten Kalibrierungsplan der Mission, kalibrieren und überwachen die Nahinfrarotkamera NISP wissenschaftlich, führen Simulationen durch und führen fortlaufend technische Analysen des Instruments durch“, sagt Mischa Schirmer vom MPIA, Kalibrationswissenschaftler der Euclid-Mission und des NISP-Instruments.

Die neuen Bilder sind ein Zeugnis für diese Bemühungen und zeigen, dass Euclid in der Lage ist, Hunderttausende von Galaxien zu kartieren. Die Aufnahmen geben erste Hinweise auf die großräumige Verteilung dieser Galaxien im kosmischen Netz.

Herangezoomt

Diese Aufnahme zeigt einen 16-fachen Zoom des Deep Field South von Euclid. Die Detailschärfe ist beeindruckend, in diese Bilder können Forschende tiefer hineinzoomen, um die verschiedenen Formen und Farben der Galaxien im Detail zu untersuchen, alle haben ein unterschiedliches Alter und sind in ganz verschiedenen Abständen zu uns angeordnet.

© ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre, E. Bertin, G. Anselmi

Datenverarbeitung und Objektklassifizierung

Euclid wird über einen Zeitraum von sechs Jahren Bilder von mehr als 1,5 Milliarden Galaxien aufnehmen und täglich etwa 100 GB an Daten zurücksenden. Ein solch beeindruckend großer Datensatz eröffnet unglaubliche Entdeckungsmöglichkeiten, stellt die Forschenden aber auch vor enorme Herausforderungen.

Das Euclid-Konsortium hat ein europäisches Netz von neun Datenzentren aufgebaut, darunter das deutsche Wissenschaftsdatenzentrum (SDC-DE) am MPE. Es ist mit 7.000 Prozessoren ausgestattet und verarbeitet 10 Prozent der von Euclid aufgenommenen Daten. Ein Team von mindestens zehn Experten sorgt für eine reibungslose und konsistente Verarbeitung der astronomischen Bilddaten. „Täglich werden etwa 100 GB an Rohdaten praktisch in Echtzeit verarbeitet“, sagt Max Fabricius (LMU/MPE), der das SDC-DE leitet. „Die Anforderungen an die fotometrische Präzision sind enorm und erfordern einen gänzlich neuen Ansatz bei den Methoden zur Kalibrierung der Daten.“

Die Suche, Analyse und Katalogisierung von Galaxien erfordert leistungsfähige Algorithmen des maschinellen Lernens – kombiniert mit der Unterstützung Tausender Freiwilliger und Experten aus der Bürgerwissenschaft. Nur so lässt sich der riesige Datensatz von Euclid umfassend auswerten. Ein wichtiger Meilenstein dieser Arbeit ist der erste detaillierte Katalog von mehr als 380.000 Galaxien. Sie wurden anhand charakteristischer Merkmale wie Spiralarme, zentrale Balken und Gezeitenschweife klassifiziert, die auf verschmelzende Galaxien hinweisen.

Dieser erste, nun veröffentlichte Katalog beinhaltet nur 0,4 Prozent der Galaxien, die mit ähnlicher Auflösung voraussichtlich während Euclids Missionsdauer aufgenommen werden. Der endgültige Katalog wird die detaillierte Gestalt von mindestens einer Größenordnung mehr Galaxien zeigen, als jemals zuvor gesammelt wurde. Er trägt dazu bei zu ermitteln, wie sich Spiralarme bilden und supermassereiche Schwarze Löcher wachsen.

Täglich werden etwa 100 GB an Rohdaten praktisch in Echtzeit verarbeitet.

Max Fabricius

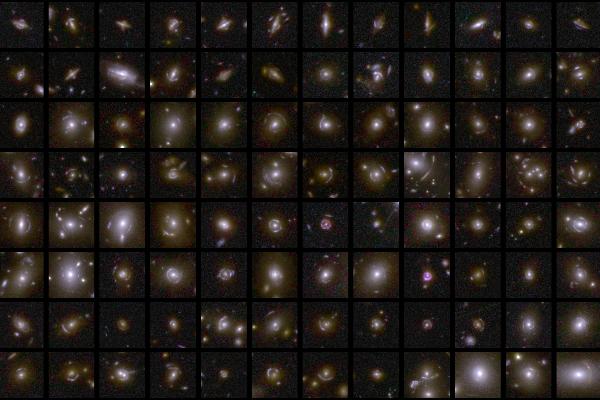

Galaktische Studienobjekte

Dieses Bild zeigt eine Zusammenstellung von Galaxien, die als Kandidaten für den sogenannten Gravitationslinseneffekt gelten. Dabei lenken diese Galaxien das Licht auf dem Weg zur Erde ab und verzerren so das Bild der dahinterliegenden Strukturen. Rund 100.000 solcher Galaxien wird Euclid bis zum Ende seiner Mission voraussichtlich neu klassifizieren, eine für Forschende unglaublich Menge an Studienobjekten.

© ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by M. Walmsley, M. Huertas-Company, J.-C. Cuillandre

Entdeckungsmaschine für Gravitationslinsen

Licht, das von weit entfernten Galaxien auf uns zukommt, wird durch normale und dunkle Materie im Vordergrund abgelenkt und verzerrt. Dieser Effekt wird Gravitationslinseneffekt genannt und ist eines von Euclids Werkzeugen, um die Verteilung der dunklen Materie im Universum zu erfassen. Bei deutlich sichtbaren Verzerrungen spricht man vom „starken Linseneffekt“, was zu Merkmalen wie Einsteinringen, Bögen und Mehrfachbildern führen kann.

Am 19. März wird ein erster Katalog mit 500 fast ausnahmslos neuen Kandidaten für starke Linseneffekte zwischen Galaxien veröffentlicht. MPIA-Wissenschaftler und -Wissenschaftlerinnen waren an der Klassifizierung von Gravitationslinsen beteiligt, die als Input für maschinelles Lernen dienten. Sie kennzeichneten Bilder entsprechend ihrer Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Gravitationslinsen handelt. „Die KI-Systeme werden letztlich für die Auswertung des 200-mal größeren Himmelsbereichs am Ende der Mission unerlässlich sein. Die Zahl der durch den Linseneffekt verzerrten Galaxien wird schließlich auf erstaunliche 100.000 ansteigen, etwa 100-mal mehr als derzeit bekannt. Eine Klassifikation von Einzelobjekten durch den Menschen wird für diesen beispiellosen Datensatz nicht möglich sein“, betont Knud Jahnke vom MPIA. Er ist der leitende Wissenschaftler des NISP-Instruments.

Euclid wird auch „schwache“ Linseneffekte messen. Diese entstehen, wenn die Verzerrungen der Hintergrundquellen viel geringer sind. Solche subtilen Verzerrungen lassen sich nur durch die statistische Auswertung einer großen Anzahl von Galaxien nachweisen. In den kommenden Jahren wird Euclid die Formen von Milliarden von Galaxien über einen Zeitraum von 10 Milliarden Jahren kosmischer Geschichte messen und so einen 3D-Blick auf die Verteilung der dunklen Materie in unserem Universum ermöglichen.