Wie B- und T-Zellen bei MS das Krankheitsgeschehen befeuern

25.04.2025

Forschende der LMU haben immunologische Mechanismen in sogenannten ektopischen lymphoiden Strukturen bei Multipler Sklerose entschlüsselt.

25.04.2025

Forschende der LMU haben immunologische Mechanismen in sogenannten ektopischen lymphoiden Strukturen bei Multipler Sklerose entschlüsselt.

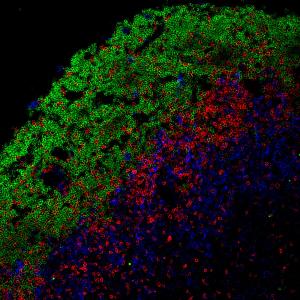

Ansammlungen von B-Zellen (grün) und T-Zellen (rot) | © Peters Group

In Deutschland leben etwa 280.000 bis 300.000 Menschen mit Multipler Sklerose (MS) – Tendenz steigend. Typisch für diese chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung ist, dass das körpereigene Immunsystem die Schutzhülle der Nervenfasern, die Myelinscheide, angreift.

Bei vielen MS-Betroffenen bilden sich unter den Hirnhäuten große Ansammlungen von Immunzellen, vor allem von B- und T-Zellen. Diese ektopischen lymphoiden Strukturen (eLFs) sind zelluläre Ansammlungen des Immunsystems, die sich außerhalb der klassischen lymphatischen Organe wie Lymphknoten oder Milz in meningealen Follikeln bilden.

„Die Funktion dieser meningealen Follikel war bislang unklar“, sagt Dr. Anneli Peters vom Biomedizinischen Centrum, Institut für Klinische Neuroimmunologie, der LMU. „In unserem Modell konnten wir jetzt zeigen, dass B- und T-Zellen in diesen Strukturen intensiv miteinander kooperieren, was zur Reifung und Aktivierung autoreaktiver Immunzellen führt.“ Somit liefere die neue Studie erste Hinweise, dass die meningealen Follikel die Entzündungsprozesse im Zentralen Nervensystem kontinuierlich befeuern könnten. Ihre Ergebnisse veröffentlichen die Forschenden in Science Immunology.

Zum Hintergrund: Ärztinnen und Ärzte kennen eLFs von Tumorerkrankungen. Dort spielen sie eine Rolle bei der Abwehr von Krebszellen. Warum sich diese Strukturen auch im Gehirn und Rückenmark von Menschen mit schwerer MS bilden, ist unbekannt.

Ein Grund für das fehlende Wissen: eLFs lassen sich meist nur im Rahmen postmortaler histopathologischer Untersuchungen nachweisen. Das erschwert es, ihre genaue Funktion und Entwicklung bei MS zu erfassen und zu verstehen.

Mit einem Mausmodell konnten Forschende um Anneli Peters wichtige Erkenntnisse gewinnen. Sie übertrugen spezielle T-Helferzellen, welche das Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG) erkennen und die zuvor in vitro in Interleukin 17 produzierende TH17-Zellen differenziert wurden, auf immunkompetente Mäuse. MOG ist ein Protein der Myelinscheide der Nervenzellen. Damit haben die Forschenden bei Mäusen eine MS-ähnliche Erkrankung, die experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis, ausgelöst, bei der sich eLFs bilden.

„Durch hochauflösende Live-Bildgebung ist es uns gelungen, direkte und langanhaltende Kontakte zwischen TH17-T-Zellen und B-Zellen in den eLFs nachzuweisen“, so Peters. Diese Interaktion führte zur Reaktivierung autoreaktiver T-Zellen – ein Vorgang, der die chronische Entzündung im Zentralen Nervensystem (ZNS) weiter antreibt.

T-Zellen und B-Zellen sind in einer Art wechselseitiger Abhängigkeit miteinander verbunden: T-Zellen im ZNS benötigen die Unterstützung von B-Zellen, um ein entzündungsförderndes Zytokinprofil aufrechtzuerhalten. Umgekehrt fördern T-Zellen die Differenzierung und Vermehrung der B-Zellen – ein gegenseitiges Anfeuern, das eine schwelende Entzündung im ZNS unterhält.

Interessanterweise gehen eLFs ursprünglich auf hochaktive B-Zellen zurück, welche in das ZNS einwandern. „Wir konnten beobachten, dass B-Zellen in den eLFs unter TH17-Zell-Stimulation anfangen, Reifeprozesse zu starten und sich klonal zu vermehren – sie reagieren auf die Signale der T-Zellen“, so Peters. Auch wenn B-Zellen später ins ZNS einwandern als TH17-Zellen, können sie dort autoreaktive T-Zellen erneut aktivieren und über Antigenpräsentation deren Entzündungsreaktionen verstärken.

Erforscht Mechanismen der Immunzellaktivierung: Dr. Anneli Peters | © Jan Greune / LMU

Die Erkenntnis, dass T- und B-Zellen in eLFs eng kooperieren und sich gegenseitig in ihrer Aktivität verstärken, eröffnet mittelfristig neue therapeutische Möglichkeiten. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass diese Co-Abhängigkeit ein vielversprechender Angriffspunkt für neue Behandlungsansätze bei Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose sein könnte“, sagt Peters.

Folgestudien sind in Arbeit. „Wir möchten den genauen Mechanismus der Immunzellaktivierung in den meningealen Follikeln erforschen, und verstehen, welche Signalwege für die Bildung dieser Strukturen wichtig sind“, erklärt die Wissenschaftlerin. „Außerdem ist es uns jetzt sehr wichtig, so gut wie möglich zu erforschen, inwieweit die Ergebnisse aus unserem Modell auf MS-Patientinnen und -Patienten übertragbar sind.“

Anna Kolz, Clara de la Rosa, Isabel J. Syma, Sarah McGrath, Vladyslav Kavaka, Rosa Schmitz, Anna S. Thomann, Martin Kerschensteiner, Eduardo Beltran, Naoto Kawakami, Anneli Peters: T-B cell cooperation in ectopic lymphoid follicles propagates CNS autoimmunity. Science Immunology, 2025