Antikes Gedicht: „Auf schlimmste Art und Weise beschimpft“

01.04.2025

Einer der ältesten Texte griechischer Dichtung wurde erst jüngst entziffert: Es ist ein Schmähgedicht voller Frauenhass. Ein Interview mit LMU-Althistoriker John Weisweiler

01.04.2025

Einer der ältesten Texte griechischer Dichtung wurde erst jüngst entziffert: Es ist ein Schmähgedicht voller Frauenhass. Ein Interview mit LMU-Althistoriker John Weisweiler

Am 28. April 2025 wird im Rahmen der Buckler Lecture Althistoriker Professor Christian Marek von der Universität Zürich an der LMU über eine erst vor Kurzem entzifferte griechische Versinschrift sprechen. LMU-Althistoriker John Weisweiler erklärt, warum der Fund Fachleute überrascht.

Kürzlich wurde eine Inschrift aus dem 6. oder frühen 5. Jahrhundert vor Christus entziffert, die in einen Marmorblock geschrieben und damals auf einem öffentlichen Platz aufgestellt war. Worum handelt es sich genau?

John Weisweiler: Die Inschrift wurde vor einigen Jahren in den Ruinen der antiken Stadt Teos in der heutigen Westtürkei gefunden. Es geht um ein extrem derbes Schmähgedicht, das sich gegen eine Frau namens Eunomie richtet. Sie wird darin auf schlimmste Art und Weise beschimpft.

Ich gebe Ihnen einige Zitate, die einen Eindruck geben: „Oft legt sie nach Einbruch der Nacht in einem neuen Hafen an, / und wenn sie wieder herauskommt, irrt sie in übler Raserei herum / bald zwei, bald drei Nächte lang schuftet sie im Bett / eines anderen Mannes.“

Solche extremen, auch misogynen Beleidigungen sind nicht unüblich in der griechischen Dichtung. Was hier so besonders ist: Es handelt sich wahrscheinlich um einen der ältesten Texte griechischer Dichtung.

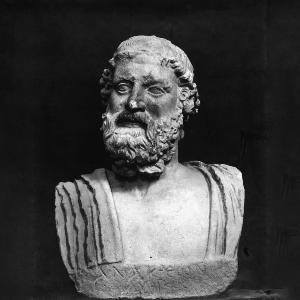

Inschriftlich bezeichnete Marmorbüste des Anakreon. | © picture-alliance / akg-images

Wer hat ihn verfasst?

Es gibt gute Hinweise, dass dieses Gedicht von einem der ersten griechischen Lyriker überhaupt geschrieben wurde, nämlich von Anakreon, der bis in die deutsche Romantik Dichter inspiriert hat. Er hat wahrscheinlich im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt und geschrieben und wurde in Teos geboren. Es wäre also möglich, dass wir nun ein ganz neues Gedicht von diesem Lyriker vor uns haben, das wir bisher noch nicht kannten.

Die Beschimpfungen klingen heute ungeheuerlich. Waren sie es damals auch?

Ich glaube, es hing vom Kontext ab. Viele dieser Gedichte, so nehmen wir es heute an, wurden bei Symposien vorgetragen. Ob es in diesem Kontext einer elitären Männergesellschaft verpönt gewesen wäre? Wahrscheinlich nicht. Das wirklich Bemerkenswerte ist, dass diese Inschrift in der Öffentlichkeit ausgestellt wurde.

Fast alle Autoren, die wir aus der griechischen Antike kennen, sind Männer. Allerdings gibt es eine berühmte, ganz wichtige Ausnahme und das ist Sappho aus Lesbos, die im späten siebten und frühen sechsten Jahrhundert lebte.John Weisweiler , Inhaber des Lehrstuhls für Alte Geschichte des Imperium Romanum und der Spätantike an der LMU

Richteten sich Gedichte damals eher an eine männliche Zuhörerschaft?

Ja, grundsätzlich schon. Fast alle Autoren, die wir aus der griechischen Antike kennen, sind Männer. Allerdings gibt es eine berühmte, ganz wichtige Ausnahme und das ist Sappho aus Lesbos, die im späten siebten und frühen sechsten Jahrhundert lebte. Sie schrieb Gedichte für junge Frauen, die sie erzog zu idealen Damen der griechischen Upper Class. Wir nehmen an, dass es in Griechenland zu dieser Zeit unter den Eliten üblich war, die Jugendzeit getrennt nach Geschlechtern zu verbringen. Junge Männer wurden in einer Gemeinschaft von Männern zu Bürgern herangezogen, in der sie bestimmte Rituale erfüllen mussten. Und auch die Frauen, das sehen wir zumindest bei Sappho, lebten zusammen in einer Gemeinschaft, bevor sie heirateten. So wie die Gedichte Sapphos in die Frauengesellschaft passen, lassen sich die ganz derben Gedichte von Anakreon, auch von Archilochos, einem anderen Autor, von dem wir extrem obszöne Gedichte aus dieser Zeit kennen, vielleicht in dieses Umfeld situieren.

Man muss immer wissen: Wir haben abgesehen von diesen Texten keine Quellen, die Hinweise darauf geben, wie diese Gesellschaften funktioniert haben. Was ich darüber sage, ist bis zu einem gewissen Grad ein Zirkelschluss: Einerseits versuchen wir aus diesen Texten etwas über die Gesellschaft zu sagen, in der sie produziert wurden. Andererseits sagen wir: Weil die Gesellschaft so funktioniert hat, sehen diese Texte so aus. Aber dass diese Gedichte in relativ homogenen Frauen- bzw. Männergesellschaften geschaffen wurden, ist immerhin eine plausible Art und Weise, sich vorzustellen, warum es überhaupt solche Texte gibt.

Anakreon hat aber nicht nur solche Schmähgedichte geschrieben?

Nein, er ist vor allem bekannt für Trinklieder und Liebesgedichte. Aber die meisten Texte, die unter seinem Namen überliefert sind, kommen aus dem Kontext der Symposien.

Die Begriffe, die heute in misogynen Beschreibungen benutzt werden, reichen bis zur Antike zurück, sie wurden dort erfunden.John Weisweiler , Inhaber des Lehrstuhls für Alte Geschichte des Imperium Romanum und der Spätantike an der LMU

Sie sagten einmal, dass diese antiken Gesellschaften patriarchalisch waren. Waren sie auch sexistisch?

Nach heutigem Verständnis ist das eindeutig so. Die Begriffe, die heute in misogynen Beschreibungen benutzt werden, reichen bis zur Antike zurück, sie wurden dort erfunden. Diese griechischen und römischen Texte haben unsere Gesellschaft bis heute in einer besonderen Art und Weise geprägt. Natürlich gibt es auch Misogynie und Sexismus in anderen Gesellschaften, dort werden aber andere Stereotype benutzt als die, die wir kennen.

In diesem Gedicht wird eine Frau namentlich beschimpft. War das gang und gäbe?

Ja, es war üblich in Schmähgedichten, Frauen mit Namen anzusprechen. Allerdings wissen wir nicht, ob das ein echter Name ist oder ein Pseudonym.

Und Männer hat es nicht getroffen?

Männer haben auch über Männer schreckliche Schmähgedichte geschrieben, auch über deren sexuelles Verhalten.

Heute debattiert die Gesellschaft über Hatespeech und sucht nach Regeln, diese einzudämmen. Wie war der Umgang mit Schmähgedichten damals?

Diese griechischen Stadtstaaten waren ganz kleine Gemeinschaften, es waren vielleicht ein paar Hundert, höchstens ein paar Tausend Menschen, die da zusammenwohnten. Die Elite, um die es geht, war noch viel kleiner. Das waren Personen, die sich alle kannten. In späteren Staaten gab es immer wieder Versuche, gegen Beleidigungen vorzugehen. Aber wie heute war der Schmäher seinem Opfer immer einen Schritt voraus. In Pompeji wurden zum Beispiel Graffiti mit schlimmsten Schmähungen gefunden, gerade mit sexuellen Bezügen.

Hatespeech ist also gar nicht ein so neues Phänomen, sondern hat lange Wurzeln?

Für mich ist das das Faszinierende an der Geschichte, dass wir einerseits die Ursprünge moderner Phänomene treffen. Andererseits sehen wir, dass die Dinge nie so funktionierten wie heute. Und das zeigt umgekehrt, dass es nicht so sein muss wie heute. Es ist interessant zu sehen, dass sich Topoi über Jahrtausende wiederfinden und wie sehr wir von dieser Zeit immer noch geprägt sind – im Guten wie im Bösen.

Die Antike gibt uns überraschende Dinge zu sehen, die wir uns neu erklären müssen. Wie jetzt die Tatsache, dass so ein schreckliches Gedicht so prominent ausgestellt war. Das zeigt, dass diese Gesellschaft doch ganz anders funktioniert hat als unsere. Wir würden heute kaum ein so derbes Schmähgedicht eines unserer klassischen Dichter öffentlich aushängen.John Weisweiler , Inhaber des Lehrstuhls für Alte Geschichte des Imperium Romanum und der Spätantike an der LMU

Oder sehen wir heute in der Vergangenheit nur, was wir kennen?

Das ist immer so. Andererseits gibt uns die Antike überraschende Dinge zu sehen, die wir uns neu erklären müssen. Wie jetzt die Tatsache, dass so ein schreckliches Gedicht so prominent ausgestellt war. Das zeigt, dass diese Gesellschaft doch ganz anders funktioniert hat als unsere. Wir würden heute kaum ein so derbes Schmähgedicht eines unserer klassischen Dichter öffentlich aushängen. In dieser Hinsicht wären wir vermutlich prüder als die Antike – ein erstaunlicher Befund.

Von den ältesten griechischen Dichtern sind nur sehr wenige Textfragmente überliefert. Es ist enorm überraschend, dass wir ein Fragment griechischer Literatur aus so früher Zeit in Stein gemeißelt finden.John Weisweiler, Inhaber des Lehrstuhls für Alte Geschichte des Imperium Romanum und der Spätantike an der LMU

Blick auf das Theater | © picture alliance Anadolu Berkan Cetin

Wie kommt es, dass ein solches Gedicht in einen Marmorblock gehauen wurde, der auf einem öffentlichen Platz stand?

Von den ältesten griechischen Dichtern sind nur sehr wenige Textfragmente überliefert. Es ist enorm überraschend, dass wir ein Fragment griechischer Literatur aus so früher Zeit in Stein gemeißelt finden. Hat diese Stadt vielleicht erst viele Jahrhunderte nach Anakreons Tod seine Gesamtwerke als Inschrift ausstellen lassen? Das würde immerhin erklären, warum man auch ein so schockierendes Gedicht auf Stein meißeln ließ. Aber all das bleiben offene Fragen – vielleicht werden wir dazu mehr in Professor Mareks Buckler Lecture hören.

Am 28. April wird es, wie Sie gerade ansprechen, an der LMU einen Vortrag über das Gedicht geben. Was ist daran für Sie besonders spannend?

Ich bin begeistert, dass wir Christian Marek dafür gewinnen konnten, unsere jährliche Ehrenvorlesung zu halten. Er ist einer der weltweit führenden Inschriftenspezialisten und hat auch dieses Gedicht mitentschlüsselt. Bei diesem Vortrag werden wir hören, wie wir uns den ursprünglichen Ausstellungskontext des Textes vorzustellen haben – und ob das Gedicht tatsächlich von Anakreon stammt. So werden wir besser verstehen, wie Hatespeech in einer archaischen Gesellschaft funktioniert hat.

Professor John Weisweiler ist Inhaber des Lehrstuhls für Alte Geschichte des Imperium Romanum und der Spätantike an der LMU.

Anakreon in Stein? Eine archaische Versinschrift aus Teos

Den Vortrag am 28. April 2025 um 18:15 Uhr hält Professor Christian Marek (Universität Zürich) im Rahmen der Buckler Lecture, der jährlichen Ehrenvorlesung im Fach Alte Geschichte der LMU.

Um Anmeldung wird per E-Mail gebeten.

Interview:

„Gedichte könnten leben verändern"

Porträt:

Hellenistische Dichtung – Ein Kosmos in sechs Zeilen